Michael Lorenz

Robert Winter: Franz Schubert, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd edition, Macmillan, London 2001

In Robert Winters Buch Music for our Time, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California 1992, befindet sich auf Seite 358 folgender Text:

|

FRANZ SCHUBERT (1797 - 1828) Franz Schubert was the only Viennese Classicist born in Vienna, and except for an extended summer holiday in the west of Austria in 1825, he never ventured beyond the suburbs of that city. His father was a schoolmaster who taught boarding students in the family quarters, an activity that brought little income or social standing. Franz was the eleventh of twelve children, only four of whom survived infancy. He and his brothers all learned to play musical instruments and often came together in the evening to play chamber music. |

Die einzige Passage, die keinen Fehler enthält, ist der Titel. Schubert war 1818 und 1824 in Zséliz, 1819 und 1825 in Oberösterreich und 1827 in Graz, Gastein und Salzburg. Schuberts Vater hatte keine "boarding students". Wo hätte er diese unterbringen sollen? Er war ein normaler Schullehrer. Schubert war nicht das elfte von zwölf Kindern. Nicht vier, sondern fünf Kinder überlebten das Kindesalter: Ignaz, Ferdinand, Karl, Franz und Theresia (von der Winter offenbar nichts weiß). Karl Schubert nahm am Musizieren nicht teil, sondern wurde Maler (vgl. Ferdinand Schuberts Bericht von 1839). Damit die Sache abgerundet ist, wird noch auf Seite 367 Schobers Karikatur von Vogl und Schubert Moritz von Schwind zugeschrieben. Obwohl Robert Winter 1992 offenbar Maurice Browns Schubert-Aufsatz in der ersten Auflage des New Grove noch nicht gelesen hatte, wurde er von den Herausgebern der Neuausgabe dieses Standardwerks beauftragt, einen neuen Aufsatz zu schreiben. Nach einem Zeitraum mehrjähriger Abwesenheit von der Schubert-Forschung, in welchem er sich mit der Produktion von Computersoftware beschäftigte, hatte Winter wieder Gelegenheit, sich der Literatur zu widmen und jenen biographischen Artikel zu verfassen, den man angesichts der weltweiten Verbreitung des Grove als die wichtigste Arbeit über Schubert im englischen Sprachraum bezeichnen muß. Das Ergebnis liegt nun vor und wurde bereits vor der Präsentation des 29-bändigen Lexikons, die am 8. Jänner 2001 erfolgen wird, im Internet unter www.grovemusic.com zugänglich gemacht. Glaubt man den Informationen der internationalen Presse, so verlangten die neuen Eigentümer der Firma Macmillan eine sofortige Drucklegung des Lexikons. Die Herausgeber verweigerten das mit der verständlichen Begründung, daß es dafür viel zu früh sei und unter diesen Umständen keine seriöse Edition zustande kommen könne. Stanley Sadie wurde zum "Editor emeritus" ernannt und als Herausgeber durch John Tyrrell ersetzt, der seine Funktion mittlerweile Laura Macy übergeben hat. Die letzten Korrekturen wurden mit einer "teenage army of non-musicological graduates" (so die Zeitung The Independent am 30. Dezember 2000) durchgepeitscht, um das Lexikon auf Biegen und Brechen zum Druck befördern zu können. Doch angesichts der Tatsache, daß manche großen Artikel schon lange vor 1996 in Auftrag gegeben wurden, hätte auch eine längere Korrekturarbeit manche Fehler nicht mehr ausmerzen können. Dazu hätte man ja genug Zeit gehabt, die aber ungenutzt blieb.

Robert Winter hätte es sich ohne viel Risiko leicht machen können und - wie die meisten Schubert-Forscher es heute tun - einfach bei Otto Erich Deutsch abschreiben können. Das war aber nicht möglich, denn der Zeitgeist und die politisch gefärbte Diskussion der letzten Jahre verlangten ein stark überarbeitetes Schubert-Bild, das den Erwartungen der "new musicology" gerecht wird. Also verließ Winter sich nicht nur auf die Dokumente, sondern verfaßte seine Schubert-Biographie in der Art eines Literatur-Potpourris. Das ist zwar bei einem Artikel für ein Lexikon ein durchaus üblicher Vorgang, das Ergebnis wurde aber mit jenem Gemisch aus Erinnerung und Stegreif gewürzt, das den Leser beständig zwischen Erstaunen und Amüsement schwanken läßt. Wie sich zeigt, hat Winter oft nicht einmal die in seiner eigenen Bibliographie genannte Literatur konsultiert. Die Liste der Fehler soll hier ganz prosaisch wiedergegeben werden, wobei ausschließlich Originalzitate aus Robert Winters Aufsatz verwendet werden. Ein Anspruch auf Vollständigkeit wird bei der Fehlersuche nicht erhoben und der Teufel steckt wie immer im Detail. Wie heißt es in dem "Brief der Herausgeber" auf der Internetseite des Verlagshauses Macmillan? "A reference work's primary task is to give accurate, reliable and up-to-date information."

Im ersten Kapitel "Background and childhood" erfährt man: "Less than a year after Maria Theresia's birth, Franz Theodor moved his family to a house ("Zum schwarzen Rössel") in the nearby Säulengasse (today no.3)". Der genaue Zeitpunkt der Übersiedlung der Familie ist nicht genau belegbar. Da er für die Ausgabe der Dokumente die Matriken der Pfarre Lichtental nicht konsultierte, wußte Deutsch nicht, daß Maria Theresia noch im Haus "Zum Roten Krebsen" geboren wurde. Anläßlich der Aufführung der F-Dur Messe im Jahr 1814 kommt Winter auf ein altes Scheinproblem zu sprechen, das man eigentlich schon für gelöst hielt: "Near the end of July [1814] he completed his first mass (in F, d105), written for the centenary of the Lichtental church he had attended since a child. Although Schubert's spirituality was never in doubt, his freedom with the text (including the omission of "Et in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam") suggests that the church as an institution was not sacrosanct to him. [...] Schubert conducted the first performance himself in October[sic!]." Immer noch wartet man gespannt darauf, daß Josef Haydn verdächtigt wird, nicht an Christi Gottessohnschaft und die Stellung des Heiligen Geistes geglaubt zu haben, weil er in der "Nelsonmesse" den Passus "Et in unum Dominum Jesum Christum Filium Dei unigenitum" und in der "Heilig-Messe" die Worte "Qui ex Patre Filioque procedit" nicht vertont hat. In Haydns "Paukenmesse" fehlt sogar das "Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur" und der Komponist gilt immer noch als glaubensfester Klassiker. Wie Erich Benedikt 1997 gezeigt hat, fehlen in unzähligen Messen der Schubertzeit große Teile des Credo-Texts und nicht einmal Anton Bruckner nahm es bei diesem Text ganz genau, da der Zelebrant ja ohnehin das vollständige Credo beten mußte. Aber nein, Schubert als glaubenswankendes Individuum darf einfach nicht untergehen. Das ist offenbar schon wegen seines dubiosen Privatlebens sehr wichtig.

Leider geht auch Winter nicht davon ab, die Aufführung der Ouvertüre im Italienischen Stil am 1. März 1818 als erste öffentliche Aufführung eines Schubertischen Werkes zu bezeichnen. Das trifft jedoch auf die Aufführung der Messe in F-Dur zu, denn auch in Lichtental war der Gottesdienst keine geschlossene Veranstaltung. Die Uraufführung der Messe D 105 fand nicht - wie von Robert Winter angegeben - im Oktober 1814, sondern am 25. September dieses Jahres statt. Erich Benedikts diesbezüglicher Aufsatz "Notizen zu Schuberts Messen" (ÖMZ 1-2/1997, 64-69) wird in Winters Bibliographie im Kapitel "Sacred Works" genannt, er scheint ihn aber nicht gelesen zu haben.

Anläßlich der Behandlung des Themas "Therese Grob" zitiert Winter jene die Ehe betreffende Tagebucheintragung Schuberts vom 8. September 1816 ("Ein schrecklicher Gedanke ist dem freyen Manne in dieser Zeit die Ehe.") und schließt das Kapitel "Finding a career" mit dem Satz: "Although not yet 20, Schubert never spoke of marriage again." "To whom?" will man den Autor hier fragen. Im Kapitel V, "Independence" schreibt Winter: "Some time that autumn [1816] Schubert refused to return to his father's school, left home and moved to the lodgings of Franz von Schober", aber Schuberts Eintragung auf dem Autograph der Lieder D 508 und 509 ist noch kein Beweis, daß er damals auch bei Schober gewohnt hat. Die Übersiedlung des Komponisten ins Elternhaus im August (bei Winter "in the autumn") 1817 hatte laut Winter "wahrscheinlich finanzielle Ursachen". Tatsächlich mußte Schubert sein Zimmer für Schobers Bruder Axel räumen, der aus Frankreich zurückerwartet wurde. Franz von Schober hat in der jüngsten Literatur einfach kein Glück: "Schubert was introduced by Josef von Spaun to [...] Franz von Schober (1797-1882). Although his father died when Schober was six, the family remained prosperous enough for him to attend private schools for the nobility [...] in both Germany and Austria. He began law studies in Vienna in 1816 but failed to complete the course". Man beachte Schobers falsches Geburtsjahr (im Artikel "Lithographisches Institut" des Lexikons wird es mit 1798 ebenfalls falsch angegeben). Laut Totenschein des zuständigen Pfarrers Olof Borup starb Franz von Schober senior am 8. Februar 1802:

|

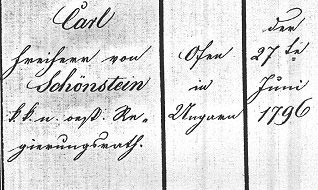

Die Schulen von Schnepfenthal und Kremsmünster waren nicht ausschließlich für Adelige bestimmt und Schober studierte in Wien nicht Jus, sondern Philosophie. Anläßlich der Schilderung von Schuberts Tätigkeit als Musiklehrer in Zséliz zeigt sich, daß Winter offenbar nicht weiß, daß es in Schuberts Zeit zwei verschiedene Währungen gab. Schuberts Monatsgehalt wird lapidar mit "some 75 florin"[sic] angegeben, wobei der wichtige Hinweis fehlt, daß es sich dabei um Conventionsmünze handelte. Bei Schuberts geschätztem Honorar in den Jahren 1821-22 nennt Winter dann eine Summe von "more than 2000 gulden", ohne zu erwähnen, daß hier ein Betrag in Wiener Währung (also 800 fl CM) gemeint ist. Wenn Winter dazu nun schreibt: "the annual salary of a minor civil servant - the social layer from which Schubert sprang - was about 400 gulden" (hier wieder Conventionsmünze!), so wird der unwissende Leser durch die Vermischung dieser im Verhältnis von 1:2,5 stehenden Währungen in die Irre geführt. Auch bei der Nennung der 100 fl CM, die Schubert 1826 von der Gesellschaft der Musikfreunde erhielt, wird dieses wichtige Detail nicht genannt. Die Konzerteinnahme des Jahres 1828 wird später in konsequenter Verwirrungstaktik wieder in Wiener Währung angegeben. Über das Jahr 1818 schreibt Winter: "During that summer Esterházy introduced him to Baron Karl Schönstein (1797-1876), a senior official at the Hungarian ministry of finance who was also a passionate amateur singer". Karl von Schönstein wurde nicht 1797, sondern am 27. Juni 1796 in Ofen geboren. Er war auch nicht Beamter des Ungarischen Finanzministeriums, sondern ab 1813 Praktikant beim Pester Komitat und bei der Ungarischen Statthalterei sowie ab 1. April 1816 Konzeptspraktikant bei der allgemeinen Hofkammer (ab 11. September 1823 Hofkonzipist). Schönstein wurde als Beamter des Österreichischen Finanzministeriums pensioniert.

|

|

Carl von Schönsteins Geburtsdatum in seiner eigenen Handschrift

|

Zur Verhaftung Senns: "In mid-March [1820] the other side of Schubert's existence surfaced when he was present at the time his schoolfriend Johann Senn's room was searched by the police". Was die Paranoia des k. k. Polizeiapparats mit Schuberts "other side" zu tun hat, bleibt dahingestellt. Schubert wird von Winter außerdem der Unehrlichkeit bezichtigt: "Schubert, who somewhat disingenuously registered himself as the "school assistant from the Rossau" [...]". Im Kapitel VII "The Professional Composer" begegnen wir bei der Nennung von Schuberts Wohnung im Jahr 1821 wieder einmal der falschen Adresse "21 Wipplingerstraße" (richtig Nr. 15), eine Fehlinformation, die schon 1972 von Rudolf Klein korrigiert wurde, aber trotzdem nicht auszurotten ist. Kleins Buch befindet sich übrigens in Winters Bibliographie.

Nach Winters Ansicht verlor Schubert 1823 seine Unschuld. Bei welchem Anlaß? Natürlich bei einer Schubertiade, wo sonst? "A Schubertiad at Schober's in mid-January of 1823 probably brought down the curtain on Schubert's age of innocence." Das Kapitel VIII nennt Winter "Crisis" und er kommt hier auf das Thema Sexualität zu sprechen, das ja einer der Hauptgründe für das Verfassen eines völlig neuen Schubert-Artikels war: "it was only in the late 1980s that scholars brought the contradictions in the composer's personality into the open." Es werden erneut die bekannten Überlegungen als Fakten präsentiert und Winters Arbeit erweist sich hier aufs enttäuschendste als "von gestern". Sein ehemaliger Herausgeber konnte offenbar keinen Einfluß mehr geltend machen. In dem genannten Artikel des Independent wurde Stanley Sadie dazu folgendermaßen zitiert: "He [Sadie] pours scorn on the sexual fellow-travellers who now claim Schubert as gay. 'The evidence is non-existent, but you can't say that in America without being branded a homophobe.'" Winter nennt zwar Holzapfels und Bauernfelds Hinweise auf Schuberts Verliebtheiten, schreibt dann aber: "On the other hand, it is difficult to explain away Schubert's pronounced preference throughout his life for the company of men. Not a single letter survives from Schubert to a woman, or to Schubert from a woman". Diese einfach unsinnige Aussage verursacht ein Atemholen, bei welchem der erstaunte Leser bemerkt, daß Winter eigentlich "love-letter" meint, es aber unterließ, das auch zu schreiben. Obwohl Winter sich ein paar Seiten später mit der Aussage: "Upon his [Schuberts] return to Vienna he wrote to Frau Pachler [...]" ganz offen widerspricht, griffen die Herausgeber nicht korrigierend ein. "However congruent with contemporary practices in Viennese society, his most intimate expressions of sentiment are all directed to men. Even given Josef Kenner's near-puritanical uprightness, it is hard to imagine "bathed in slime" as applying to orthodox heterosexuality." Alle alten Requisiten werden wieder herangeschleppt und es zeigt sich, daß Maynard Solomon schon gewußt haben wird, warum er mittels einer falschen Übersetzung Josef Kenners "Schlamm" in einen "Schleim" (slime) verwandelte. Winter tritt in eine Diskussion ein, die ohne sein Wissen schon beendet ist: "Hence we are left to ponder many ambiguities - for example, whether "Greek" describes a homosexual or a devotee of ancient Greek culture, or whether "young peacocks" refers to Schubert's need for young boys or for medicinal food". Und zum Sommer 1826 bemerkt Winter: "When Bauernfeld returned from Gmunden in July he found 'Schubert ailing (he needs "young peacocks", like Benvenuto Cellini), Schwind morose, Schober idle, as usual'". If the "young peacocks" refer to adolescent boys rather than a dietetic antidote to syphilis, Schubert's friends would have been no more explicit." Wie? Schon wieder junge Knaben? Wie kommt Robert Winter nur auf diesen, laut Maynard Solomon völlig unzulässigen Zusammenhang? Wie Solomon und Muxfeldt vor ihm hat Winter die bewußte Seite 61 von Bauernfelds Tagebuchexzerpt offenbar niemals gesehen und kennt diese Quelle nur aus Glossys lückenhaften Auszügen. Wieder einmal - wie kann man nur auf solche Ideen kommen? - hat ein Wissenschaftler die Aussage Solomons aus dem Jahr 1989 ("the prospect of sexual relations between a man and a youth, with its connotations of child molestation and its glimpse of a taboo realm of experience") gründlich mißverstanden. Wer Solomons geharnischten Brief an die Österreichische Musikzeitschrift vom September 1999 ("Ich bin nicht der Meinung, daß die Beweislage derartige Konnotationen erlaubt und stimme nicht mit Kenners Ansicht überein.") gelesen hat, kann davon ausgehen, daß Solomon seinen Protest nun bald den Herausgebern des Grove zur Kenntnis bringen wird. Mit dem Satz: "Moreover, the rigid distinction between "straight" and "gay", which solidified only at the end of the 19th century, would have been unknown to Schubert" entläßt uns Winter aus seiner Welt von Gestern. Die beiden Begriffe waren Schubert sicher unbekannt, aber was zu seiner Zeit im allgemeinen Sprachgebrauch "Unzucht" genannt wurde, wird er wohl gewußt haben.

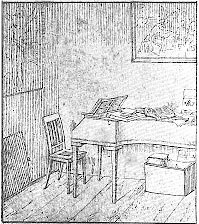

Anläßlich der Schilderung von Schuberts Erkrankung betritt ein gewisser "Dr Joseph Bernhardt" die lexikalische Bühne. Eine Person dieses Namens existiert in Schuberts Leben nicht und der Vorname Joseph ist in diesem Zusammenhang eine von Brian Newbould übernommene Erfindung George Mareks. Die Beschreibung einer 1824 angeblich von Dr. Bernhardt verschriebenen Diät, "which in Schubert's time simply meant a new (and medically benign) diet. This one consisted of alternating days of pork cutlets and a dish called panada that combined flour, water, breadcrumbs and milk", ist eine unzulässige, Winters Phantasie entsprungene Interpretation von Schwinds Brief an Schober vom 6. März 1824. Aus diesem Dokument ergibt sich kein Zusammenhang von Schuberts Nahrung mit einer ärztlichen Behandlung. Winter spricht auch von einer Abwesenheit Josef von Spauns aus Wien im Jahr 1824. Das ist falsch, denn Spaun verließ Wien erst am 20. Mai 1825, um sein Amt in Lemberg anzutreten. Es ist nicht immer möglich, den Wurzeln des von Winter präsentierten Unsinns nachzuspüren. Über Franz von Bruchmann schreibt er: "Bruchmann was also educated at a Piarist school and was associated with the unfortunate Johann Senn. Free of financial worries, he never trained for a profession, becoming a Redemptorist in 1826." Als Bruchmann am 25. Juni 1827(!) Juliana von Weyrother heiratete, war er promovierter Doktor der Rechte und Konzeptspraktikant bei der Hof- und Kammerprokuratur. Er wurde erst Redemptorist nachdem seine Frau 1830 gestorben war. Um das in Erfahrung zu bringen, muß man nicht im Trauungsbuch von St. Stephan nachsehen (Tom. 86a, fol. 128), es genügt auch ein kurzer Blick in die Dokumente (S. 438 u. 605). Bruchmanns Aussichten auf einen Posten als Staatsbeamter waren nicht 1823 "zunichte geworden", wie O. E. Deutsch noch irrig vermutete. Die "abrupte" Abreise Schuberts aus Zséliz sieht Winter als Widerspruch zu den posthumen Berichten der Liebe zu Caroline von Esterházy. Kein Wort davon, daß Schubert abreiste, weil er sich vergiftet glaubte. Dann folgt wieder eines jener Dikta, an die wir uns schon gewöhnt haben: "On his return to Vienna Schubert moved briefly - probably for financial reasons - for one last time into the Schubert family home in the Rossau. To be sure, it was the only place he ever lived in that contained a piano; Schubert never bought, leased or borrowed a piano of his own." Winter kennt offenbar Schwinds Federzeichnung von Schuberts Zimmer aus dem Jahr 1821 nicht, auf der ein Klavier zu sehen ist. Mehrere in Winters Bibliographie angeführte Bücher enthalten diese Abbildung.

In einem der folgenden Kapitel widerspricht Winter seiner eigenen Aussage: "In March [1827] Schubert moved in with Schober for the last time, remaining, except for a two-month holiday, at the new house on the Tuchlauben (where he had his own music room) [...]", und im Kapitel "Piano music" schreibt er: "Although he [Schubert] made little use of the extra low notes available on larger Viennese pianos from 1816 (his borrowed instruments evidently did not include these notes)".

Abschließend noch ein paar Kleinigkeiten, die sich in "the world's definitive music reference resource" (so die Los Angeles Times am 13. Dezember 2000) als einfach störend erweisen: Schober reiste nicht im August 1823, sondern Ende Juli nach Breslau. Von dort kehrte er nicht im Juli 1825, sondern im Juni dieses Jahres zurück. Therese Grobs Vater war nicht Lehrer, sondern "bürgerlicher Seidenzeugmacher". Die Stadt Wien der Schubertzeit sollte man nicht wiederholt als "the Ring district", bzw. "the inner Ring" bezeichnen. Der Name "Franz Xaver Schlechta" ist unvollständig und daher unrichtig und auch Anton von Doblhoff wird von Robert Winter der Adel vorenthalten. Dafür werden die Mitglieder der Familie Sonnleithner mit dem Adelsprädikat genannt, obwohl sie dieses erst 1828 erhielten. Das Instrument Arpeggione wurde nicht 1814, sondern 1823 in Wien erfunden, was man z. B. in der alten Auflage des Grove nachlesen könnte. Die Aufführung des a-moll Quartetts am 14. März 1824 ist nicht definitiv belegbar, da der Programmzettel des betreffenden Konzerts nicht erhalten ist. Johann von Dankesreither war kein Verwandter Schobers, sondern nur ein Freund der Familie. Unter Schobers Ahnen findet sich kein Träger dieses Namens. Die von Robert Winter präsentierte Bibliographie ist selektiv und äußerst fragmentarisch. Im Kapitel "Kataloge" ist die jüngste Eintragung Walburga Litschauers Buch Neue Dokumente zum Schubert-Kreis von 1986. Das Periodikum "Schubert durch die Brille" ist nur mit einigen wenigen eher nebensächlichen Beiträgen vertreten (offenbar kennt Winter auch nicht mehr), und die Existenz des Schubert-Lexikons von Ernst Hilmar und Margret Jestremski wird dem Leser diskret verschwiegen. Um dieses Buch im New Grove zu finden, muß man den von Ewan West revidierten Artikel über Hüttenbrenner(!) lesen. Die Werkliste wurde fast unverändert aus der alten Auflage übernommen, daher fehlen neuentdeckte Kompositionen wie z. B. "Ombre amene" und ein Canon à tre, beide aus 1816. Hingegen wurde die sogenannte "Grazer Fantasie" (D 605A), bei der die Autorschaft Schuberts in der einschlägigen Literatur mehrheitlich angezweifelt wird, kommentarlos in das Werkverzeichnis aufgenommen. (Über die zahllosen orthographischen Fehler und falschen Schreibungen von Eigennamen sei hier noch hinweggesehen, sie könnten auch beim Transfer des Textes ins Internet zustande gekommen sein.)

Im Zeitalter des Computers ist es möglich geworden, mit elektronischen Mitteln Unmengen von Text zu akkumulieren, der den damit befaßten Herausgebern nur allzu leicht editorisch über den Kopf wächst. Die Verlage sind offenbar nicht mehr willens, das qualifizierte Personal zu bezahlen, welches der in 29 Bänden aufgehäuften Menge von Fehlern Herr werden kann. Robert Winters Aufsatz hebt sich hier nicht so negativ ab. In seinem Artikel über Beethoven demonstriert Scott Burnham, daß er den englischen Satz "I will arrange it with you and me that I can live with you" immer noch für eine Übersetzung von Beethovens Aussage "mit mir und dir rede ich mache daß ich mit dir leben kann" hält und anläßlich seiner Beschäftigung mit Beethovens Verhältnis zu seinem Neffen verwechselt Burnham sogar das vierte mit dem fünften Gebot. Solche Unfälle sind in den monströsen Lexika fast schon zur Regel geworden: laut Grove übersiedelte Johann Strauß' Urgroßvater "1850 nach Wien" und weil man einen "Fachmann" konsultierte, hat Joseph Lanner nun ein falsches Geburts- und Heiratsdatum. Mit einer Korrektur der Fehler im Grove ist nur im Internet und frühestens im Jahr 2002 zu rechnen. Der "chief executive" von Macmillan Richard Charkin wurde am 5. Jänner 2001 in der Zeitung The Guardian wie folgt zitiert: "I very much doubt that the hard copy will ever become obsolete, but I would anticipate a gradual movement in scholarly circles from usage of the book to usage of the online version." Der wissenschaftliche Schaden, der in gedruckter Form vorliegt, wird wohl noch lange irreparabel bleiben.

An English version of this review is available on my BLOG.

© Michael Lorenz 2001. Erschienen in: Schubert durch die Brille 26, Hans Schneider Tutzing 2001. nach oben